|

|

MAINTENIR UNE ACTIVITE PHYSIQUE REGULIERE

1. Introduction

Les effets physiologiques d'une activité physique régulière et de l'entraînement sont bien connus. Le travail d'endurance générale est particulièrement bénéfique pour les fonctions cardio-vasculaires.

"Au cours de l'adolescence, ce type d'effort assure la meilleure formation du coeur. Par la suite, chez l'adulte, il peut contribuer efficacement à la conservation de l'intégrité de la fonction cardio-vasculaire."(1)

Les effets que l'on peut constater suite à un travail d'endurance régulier sont e. a.

- une bradycardie (diminution du ryhtme cardiaque)

- une hypertrophie dilatatoire symétrique et harmonieuse des 4 cavités cardiaques

- un meilleur débit cardiaque par augmentation du volume d'éjection systolique ...

2. Nécessité de la visite médicale et du test d'effort

"Que l'on se trouve devant un sportif confirmé ou devant un patient souhaitant reprendre une activité physique, il est important de pouvoir évaluer ses potentialités physiologiques afin de définir les conditions d'un entraînement correct et de déterminer les limites à ne pas franchir, voire les contre-indications à tel ou tel type de sport." "Dans le temps, une évaluation régulière de l'aptitude physique constituera un guide précieux pour estimer les progrès ou non du sportif."(2)

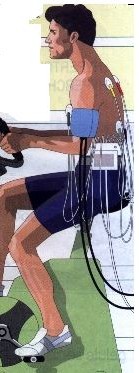

a) Le test d'effort

|

L'épreuve d'effort peut être exécutée sur un vélo ou sur tapis roulant. Dans les deux cas, il s'agit de réaliser un effort graduellement croissant, par paliers de 2 à 3 minutes." "Pendant l'examen, ECG et pression artérielle sont enregistrés. Attention! Les dérivations ne sont pas placées aux chevilles et aux poignets, mais aux racines des membres, pour ne pas gêner le patient au cours de ses exercices. L'ECG est plus sophistiqué que celui habituellement utilisé en consultation: le tracé est effectivement relié à un appareil électronique qui permet d'éliminer les artefacts musculaires." "L'épreuve d'effort se fait en présence d'un cardiologue et d'une infirmière, qui contrôlent la pression artérielle et l'ECG du sportif, en particulier à chaque changement de palier. De plus, il est indispensable d'avoir un matériel de réanimation à proximité (c'est pourquoi l'épreuve d'effort ne se fait jamais au cabinet)." "Selon les capacités d'effort du patient, on réalise de 1 à 5 paliers standardisés (le protocole le plus connu est celui de Bruce: à chaque palier d'une durée de 3 minutes, le tapis roulant augmente de vitesse et sa pente s'accroît. Sur le vélo, c'est le freinage qui est augmenté)."(3)

|

L'épreuve d'effort permet de connaître les capacités cardiaques d'un sportif

b) Evaluation de l'aptitude physique en laboratoire

|

Pendant le test d'effort, la consommation d'oxygène peut être contrôlée afin de déterminer la VO 2 Max (consommation maximale d'oxygène). VO 2 Max est la mesure qui permet le mieux de définir le niveau d'aptitude bioénergétique d'un individu. |

La VO2 Max est la quantité maximale d'oxygène que l'organisme est capable de prélever dans l'air ambiant et d'utiliser au niveau des mitochondries musculaires. Elle l'exprime en ml/min. kg et s'échelonne de 40-45 ml/min./kg à 85-90mil/min/kg chez le sportif de 20 ans en fonction de son niveau. Ces valeurs sont extrêmement variables en fonction du sexe, de l'âge et de l'hérédité."(2)

Classification de l'aptitude en fonction de la VO² Max. chez un sujet de 20 ans

(Flandrois 1966)

| 30-35 ml/min/kg | Mauvaise |

| 35-40 ml/min/kg | Médiocre |

| 40-45 ml/min/kg | Moyenne inf |

| 45-50 ml/min/kg | Moyenne sup |

| 50-55 ml/min/kg | Bonne |

| 55-60 ml/min/kg | Très bonne |

| >60 ml/min/kg | Excellente |

3. Détermination des zones de vitesses remarquables d'une course d'intensité croissante en fonction de la VO² Max. et leurs utilisations à l'entraînement ( sportif ).

--> Zone 1 Vitesses pour lesquelles il n'y a pas de production d'acide lactique. (4)

" Ces vitesses nécessitent une consommation d'oxygène inférieure à 60 % de VO² Max." Les vitesses de cette zone peuvent être maintenues plusieurs heures. " A cette faible intensité, il y a utilisation préférentielle des lipides par rapport aux glucides et seul le métabolisme aérobic est sollicité." (4) La consommation d'oxygène reste stable.

" Les seuls facteurs qui limiteront une course à vitesse très lente seront d'ordre musculaire, traumatique en raison de la répétition des chocs (3 fois le poids du corps à chaque pose de pied au so)l." (4)

--> Zone 2 Vitesses pour lesquelles il n'y a pas d'accumulation d'acide lactique et la consommation d'oxygène est encore stabilisée. (4)

Ces vitesses nécessitent des consommations d'oxygène de 60 à 80 % de VO² Max. A ces vitesses, l'utilisation des graisses se réduit et l'utilisation des glucides augmente.

--> Zone 3 Vitesses pour lesquelles il y a accumulation d'acide lactique mais encore compatible avec un état stable de la consommation d'oxygène inférieur à son maximum. (4)

Ces vitesses nécessitent des consommations d'oxygène de 80 à 90 % de VO² Max. Ces vitesses sont utilisées lors du marathon, voir 10 km pour athlètes moins entraînés.

-->Zone 4 Vitesses pour lesquelles la consommation d'oxygène augmente jusqu'à sa consommation maximale d'oxygène.

Les vitesses sollicitent 90 à 95 % de VO² Max. Ces vitesses sont celles utilisées par les coureurs de 10 km, voir 3 km pour les athlètes moins entraînés.